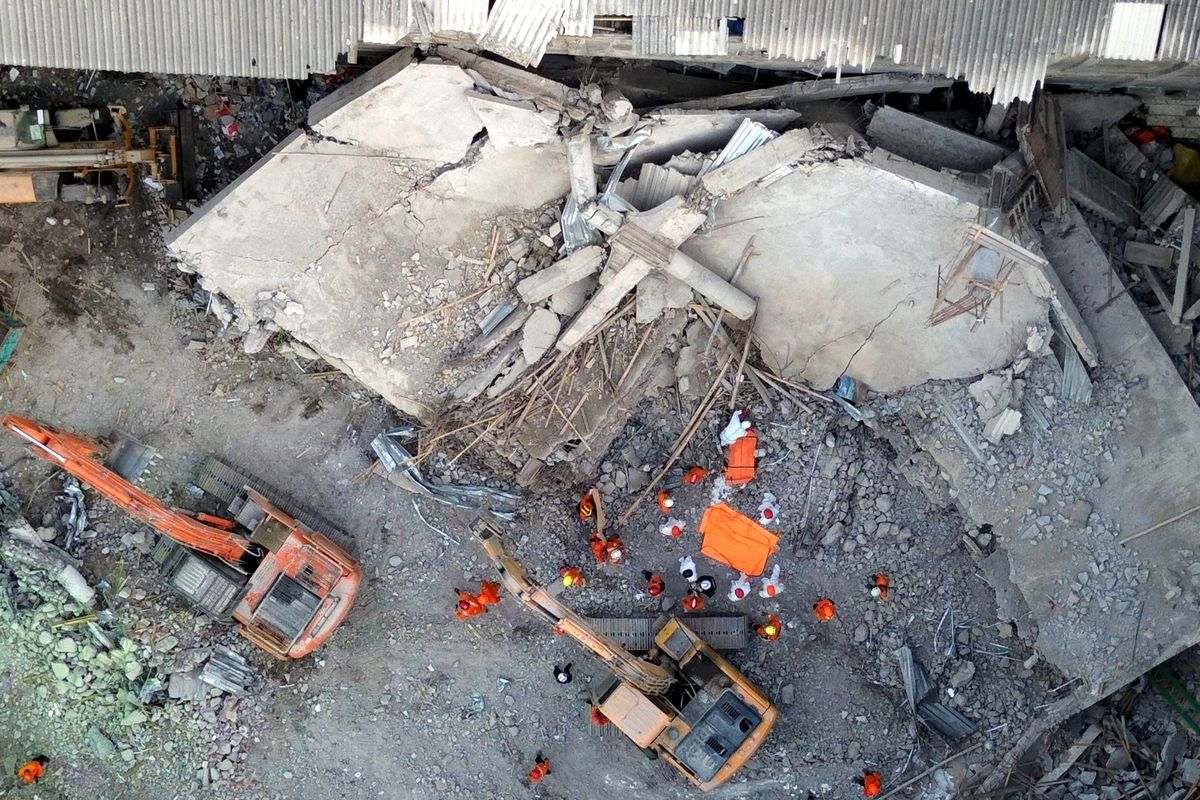

Sekilas.co – Peristiwa tragis robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, telah menyingkap masalah mendasar dalam tata kelola pembangunan fasilitas publik, khususnya di sektor pendidikan keagamaan. Kejadian tersebut bukan hanya menyoroti lemahnya pengawasan konstruksi, tetapi juga menunjukkan masih banyaknya pelanggaran administratif yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo mengungkapkan, dari total 42.433 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 51 di antaranya yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin resmi yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Artinya, lebih dari 99 persen bangunan pesantren di Indonesia belum memenuhi syarat legalitas dasar pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Padahal, menurut regulasi, setiap pemilik atau pengelola bangunan, termasuk lembaga pendidikan seperti pesantren, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa pihak penyedia jasa konstruksi, baik arsitek, konsultan perencana, maupun kontraktor, telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan perusahaan tempat mereka bernaung juga wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa pekerjaan dilakukan oleh tenaga profesional yang diakui secara hukum dan berkompeten secara teknis.

Apabila terjadi kegagalan bangunan atau keruntuhan akibat kesalahan desain, perhitungan beban, atau pelaksanaan yang tidak sesuai standar teknis, maka tanggung jawab hukum dimulai sejak tahap perencanaan tersebut.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa dalam kasus seperti Ponpes Al Khoziny, pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, baik luka-luka maupun meninggal dunia.

“Ya, artinya pengelola bertanggung jawab secara langsung, bersamaan dengan pihak yang juga terlibat dalam proses pembangunan. Kelalaian dalam memastikan keamanan konstruksi bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana,” ujar Abdul kepada Kompas.com, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan, pengecualian dapat diberikan apabila penyebab ambruknya bangunan disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi besar atau bencana ekstrem lainnya yang berada di luar kendali manusia. Dalam konteks itu, tidak ada unsur pidana karena tidak terdapat kesalahan atau kelalaian manusia.

Namun, jika terbukti bahwa ambruknya bangunan terjadi karena kelalaian manusia, proses pidana dapat diterapkan melalui Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan: “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

“Pasal ini termasuk delik umum, bukan delik aduan. Artinya, aparat penegak hukum dapat langsung memproses perkara tanpa menunggu laporan dari pihak korban atau keluarga. Dalam konteks ini, pengelola Ponpes Al Khoziny bisa dikenakan pidana maksimal lima tahun penjara,” tegas Abdul Fickar.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Taufik Widjojono, menambahkan bahwa runtuhnya bangunan tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, setiap kegagalan konstruksi selalu diawali oleh rangkaian kelalaian yang sistematis mulai dari perancangan, pemilihan penyedia jasa, hingga tahap pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan.

Taufik menekankan pentingnya adanya rantai tanggung jawab yang jelas dalam setiap tahapan proyek. Mulai dari perancang, konsultan, hingga kontraktor, semua harus memiliki keterkaitan tanggung jawab hukum dan teknis yang tegas, karena di setiap tahap selalu ada potensi risiko kegagalan.

Sebelum pembangunan dimulai, lanjutnya, pemilik proyek wajib memastikan bahwa penyedia jasa telah memenuhi syarat kompetensi (SKK dan SBU) serta memperoleh PBG dari pemerintah daerah. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengawasan preventif agar setiap pembangunan memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang memadai.

“Runtuhnya bangunan merupakan kegagalan sistemik. Maka dari itu, setiap pihak yang terlibat harus bisa dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum,” tutup Taufik.